第112回コラム 「特許権を侵害する旨をSNSに投稿する行為は不正競争行為に該当するか?」

今回は、都営新宿線浜町駅より徒歩約5分、トルナーレ日本橋浜町の敷地内に鎮座する浜町神社(ハマチョウジンジャ)(央区日本橋浜町3-3-3)をご紹介します。

天明年間に島津家下屋敷に島津稲荷大神として祀られ、明治になっても浜町の鎮守として崇拝されてきたとのこと。境内に鎮座する陶栄神社は住吉造・常滑秘色焼で建立の珍しい社殿とのこと。

(筆者撮影)

今回は、令和5年(ワ)第70272号特許権侵害訴訟と、その反訴第70460号について紹介します。

本事件は、原告が被告に対し特許権侵害による差止請求等を提訴(本訴)したところ、原告代表者が被告が特許権を侵害する旨のSNS投稿が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(2条1項21号の不正競争行為)にあたるとして差止請求と損害賠償請求を求めた訴(反訴)を提起し、本訴が棄却され、反訴が認容された事件です。

原告の特許権は下記の通りです。

特許第6843385号「親綱支柱用治具」

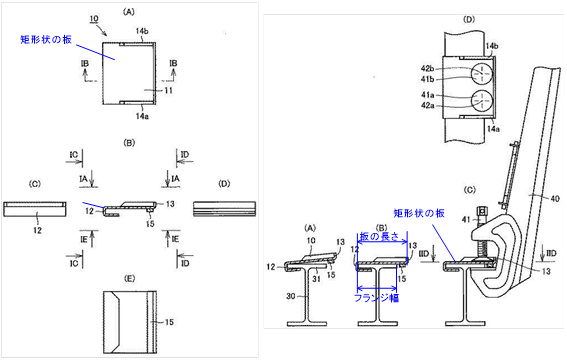

特許請求の範囲(赤字部は拒絶理由を受けて補正)

A 親綱支柱を固定するための治具であって、

B 第1の方向に伸びる矩形状の板と、

C 前記矩形状の板の前記第1の方向の端部で上下方向に間隔を開けてU字状に折り曲げられた折り曲げ部とを含み、

D 前記矩形状の板の前記第1の方向の逆方向の端部に設けられ、上方向に伸びる上突起部と、をさらに含み、

E 前記矩形状の板の前記第1の方向端部より逆方向の端部までの長さは、前記治具が取付けられる形鋼のフランジの幅より長い、治具。

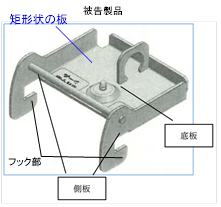

被告製品は下図の通りです。

本訴では文言侵害及び均等論が主な争点になりました。

(1)文言侵害

争点1-1(文言侵害の成否)について

構成要件C「前記矩形状の板の前記第1の方向の端部で上下方向に間隔を開けてU字状に折り曲げられた折り曲げ部とを含み、」の充足性が争点になりました。

判決において、被告製品においてフック部は側板の端部に存在しており、長方形の底板とは接していないと認定し、折り曲げ部を有していないことから、構成要件Cを非充足と判示しました。

争点1-2(構成要件Eの充足性)について

構成要件E「前記矩形状の板の前記第1の方向端部より逆方向の端部までの長さは、前記治具が取付けられる形鋼のフランジの幅より長い、治具。」

判決において、被告製品の長さは形鋼のフランジ幅より短いことから、構成要件Eは非充足であると判示しました。

(2)争点2(均等侵害の成否)

争点2において、第一要件(本件発明の構成中の被告製品と異なる部分が本質的部分でないこと)が争点になりました。

本質的部分の認定に関し、従来技術を参照し、本質的部分は特許請求の範囲に近接した構成にならざるを得ない。

結果、発明の本質的部分を、折り曲げ部の存在する端部から矩形状の板の逆方向の端部までの長さを治具が取付けられる形鋼のフランジ幅よりも長くするという構成であると認定し、被告製品は長くないので第一要件を満たさないことから、均等論は成立しないとしました。

以上より、本訴では被告製品は文言侵害にも均等論に基づく侵害にも該当しないと判示しました。

反訴では以下が争点になりました。

(3)争点6(不競法2条1項21号該当性)について

虚偽の流布に相当するかは以下が争点になりました。

争点6-1(本件投稿を行うことが「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」といえるか)について

原告代表者は、自己のInstagramのアカウントを用いて、以下の投稿を行いました。

「先ずはコピー品・バッタもんの特許申請を取り下げなさい」、「次に既に生産したコピー品・バッタもんを全品・1つ残らず回収し全てを破棄しなさい。普段から仲良くさせて頂いているお客様を取り込み・盾にしているからと言って 私や会社が躊躇するような事象ではありません」、「特許法違反は刑事事件に類する犯罪です」、「今日より2週間の猶予を与えます。それでも謝意や動きがないのであれば告訴します」及び本件特許権の特許証を公開しました。

特許証においては、その一部が黒塗りになっていたものの、発明の名称(親綱支柱用治具)、出願日及び登録日は黒塗りされておらず、特許権者の住所の一部も分かる状態になっていました。

裁判所は、被告製品が本件特許権を侵害するものではない以上、本件投稿の内容は、被告会社の「虚偽の事実」であると認めるのが相当である、と判示しました。

争点6-2(故意又は過失の有無)について

判決において、以下の理由によって過失があったと認定しました。

原告代表者は、本件投稿が行われた当時、被告製品について文言侵害が成立しない可能性を認識していたものといえる。

被告会社の特許権侵害に関する認識を確認することなくされたものである。

原告において被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると判断したことが、合理的な根拠に基づくものであったと認めるに足りる証拠はない。

争点7(不競法違反に係る差止めの必要性)

原告は投稿から約24時間で削除したことを主張しました。

原告は削除したと主張するが、裁判所は諸事情を総合考慮すると、本件においては、原告が更に被告製品の販売等が本件特許権を侵害する旨の告知又は流布するおそれがあると認定し、差止の必要性を認めました。

争点8(不競法違反に係る損害の発生及び額)について

判決において、被告会社は、SNS投稿を受けて被告製品の営業活動等を控えていたことが認められるとし、諸事情を総合考慮すると50万円が相当であるとしました。弁護士及び弁理士費用は5万円が相当であるとしました。

本事件からの学び

1)

特許請求の範囲の請求項1において、構成要件Cにおける「U字状に折り曲げられた折り曲げ部」については、「折り曲げ」を用いない表現を工夫すべきであったと考えます。

例えば、各種回避策を考慮して、「矩形状の板の端部で上下方向に間隔を開けてU字状を呈するフック部」が考えられます。

2)

「折り曲げ」は生産性や強度の関係で最も好ましい実施態様であると思われますが、発明の捉え方としては、鋼材のフランジ端部を受け入れる溝があればよいので、形状に着目して単に「U字状」で良いと考えます。

3)

義憤に駆られた行動(今回はSNS投稿)は、決して徳にならないと思います。相手を攻撃する場合は、虚偽事項にならないように冷静かつ慎重に行うべきと考えます。

以上