第109回コラム 「一部の医療行為発明が我が国でも特許になるかも?」

今回は、地下鉄日比谷線小伝馬町駅より徒歩約1分に鎮座する千代田神社(チヨダジンジャ)(中央区日本橋小伝馬町9-1)をご紹介します。

同社は、長禄年間に、太田道灌が千代田の城(江戸城)に祀り鎮守とした後、最終的に昭和2年に区画整理にて現在の地に建立されたとのこと。

千代田神社より徒歩で3分ほどの場所に、江戸時代最大の牢屋があった「伝馬町牢屋敷跡」があります。

(筆者撮影)

今回は、医療行為発明に関する最近の動向をご紹介します。

現在、治療方法(診断方法、手術方法を含む)等の医療行為は、産業には該当しないとして特許の対象にはなっていません。

実務的には、特許法(※1)上、医療行為に特許を付与しないとことは規定がないため、審査基準(※2)において、医療行為の発明は産業上利用できる発明にあたらないと定め、特許法第29条柱書違反として拒絶理由としています。

一方、産業振興の観点から一定の医療関連発明については特許の対象とする要請があるとのことです。

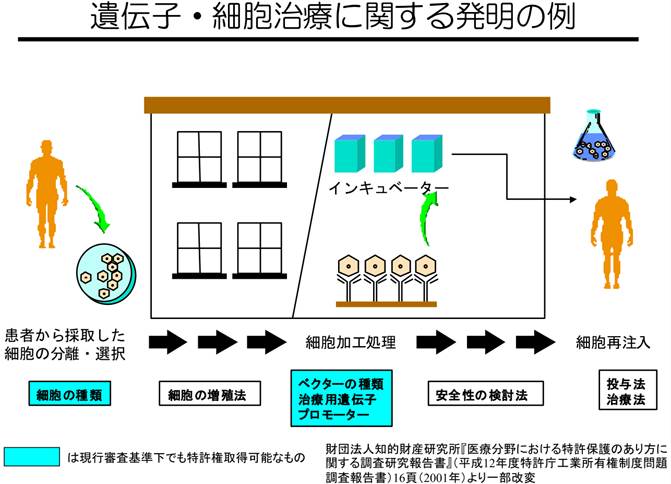

例えば、皮膚の培養方法、 細胞の処理方法等、医師の免許を有しない者が行うことも許される行為がありますが、現行審査基準では「採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法」は「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当するとされるため、特許権による保護が得られない実情があります。

また、現行運用に対しては、医師の医療行為(医師法上、定義はない)に独占権を及ぼさないための「便法」であって不適切との指摘があり、学説の多くは批判的であるとのことです。

さらに、2025年3月19日、「豊胸用組成物」に関する控訴審判決において、知財高裁は大合議において被告が行った医療行為に特許権の効力が及ぶ旨の判決(令和5年(ネ)第10040号)を下しました。

本控訴審においては、意見募集が実施され、耳目を集めました。

第一審(東京地裁)の概要は以下の通りです。

一審原告(株式会社東海医科)は特許第5186050号「豊胸用組成物」の特許権を保有しています。

当該特許の特許請求範囲の請求項1を下記します。

【請求項1】

自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。

【図1】

一審被告(医師)は、自身が経営する美容クリニックで「血液豊胸術」に使用する上記特許権に係る組成物を生産したとする医師です。

一審原告は、被告に対し、一億円の損害賠償を求める裁判を提訴しました。

一審判決は、①自己由来の血漿、②塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び③脂肪乳剤を含む薬剤を投与したとは認められないとして非侵害としました。

一審原告は、上記判決を不服として知財高裁に控訴しところ、一審判決を取り消し、1503万2196円及び遅延損害金の支払を命じる判決を下しました。

控訴審の争点は、以下の3点です。

1.侵害行為を行ったか

本争点に関し、被控訴人(一審被告)が豊胸手術に際して作成していたノートの記載、被施術者に交付していた書類の記載、広告の記載等によると、被控訴人は、上記①~③の成分が同時に含まれる薬剤を調合して被施術者に投与していたものと認められる、と判示されました。

2.本件特許発明は、組成物という「物の発明」として特許されてはいるが、実質的には「医療行為」の発明を特許するものとして、産業上の利用可能性の特許要件に違反した無効理由があるか(特許法第29条1項柱書)

本争点に関し、人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことをもって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらないなどということはできない、と判示しました。

3.医師である被控訴人が被施術者から採血して豊胸用組成物を製造する行為は、医師の処方せんにより調剤する行為を特許権の効力の対象外とする特許法69条3項の規定により、特許権侵害の責めを負わないこととなるか

本争点に関し、本件特許発明に係る組成物は、明細書等の記載からして、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。

その上、現在の社会通念に 照らしてみても、本件特許発明に係る組成物は、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」と認めることはできない。

したがって、本件発明は、「二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明」には当たらない、と判示しました。

また、昭和50年の特許法改正により、医薬の発明が特許を受けられることが明確にされたことからすると、人体に投与することが予定されていることをもっては、その「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であるとして、「産業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。

また、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造する行為は、必ずしも医師によって行われるものとは限らず、これらの技術の発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発の寄与が大きく、人の生命・健康の維持、回復に利用され得るものでもあるから、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要がある、とも判示しています。

これらを考慮すると、医師が行う純粋な医療行為でない場合、例えば、美顔、豊胸等の審美に関する医療行為に関する発明は、近い将来、特許の対象になる可能性があると考えます。

さらに進めて、下図の遺伝子・細胞治療に関する発明も特許に対象になる可能性があると考えます。

(出所:特許庁HP https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-01-shiryou/tokkyo_6.pdf)

しかし、このような発明に特許が付与された結果、医療行為が制限されたり、医療費が高額になり適切な治療を受ける機会が制限される恐れがあることが想定される場合は、特許の対象にすることは避けるべきであると考えます。

(※1) 特許法関連規定

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除 き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発 明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(特許を受けることができない発明)

第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(特許権の効力が及ばない範囲)

第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

二 特許出願の時から日本国内にある物

3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

※2『特許・実用新案審査基準』(平成12年12月公表)

2. 「産業上利用することができる発明」であること

ここでいう「産業」は、広義に解釈する。この「産業」には、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれる。なお、下記「2.1「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型」のいずれにも当たらないものは、原則として、「産業上利用することがで きる発明」に該当する。

2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型

(1) 人間を手術、治療又は診断する方法

①人間を手術する方法

②人間を治療する方法

- 病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、注射、又は物理療法などの手段を施す方法

- 人工臓器、義手などの代替器官を取り付ける方法

- 病気の予防方法(例:虫歯の予防方法、風邪の予防方法)なお、健康状態を維持するために処置する方法(例:マッサージ方法、指圧方 法)も、病気の予防方法として取り扱う。

- 治療のための予備的処置方法(例:注射部位の消毒方法)、治療の効果を上 げるための補助的処置方法(例:機能回復訓練方法)、又は看護のための処置方 法(例:床ずれ防止方法)

③人間を診断する方法

- 病気の発見、健康状態の認識等の医療目的で、人間の内部若しくは外部の状 態、又は、人間の各器官の形状若しくは大きさを計測する方法。 例1:X線により人間の内部器官の状態を測定する方法。

- (ii)人間の各器官の構造・機能の計測のための予備的処置方法。 例:心電図をとるための電極の配置方法。

2 <留意事項> 上記①~③における「人間を手術、治療又は診断する方法」を一部に含む方法であっても、下記の例のように、人間を手術、治療又は診断する部分に技術的特徴を有するものは、「人間を手術、治療又は診断する方法」として取り扱う。

以上