第108回コラム 「意匠の類似判断は難しい」

今回は、地下鉄日比谷線人形町駅より徒歩約5分に鎮座する笠間稲荷神社東京別社(カサマイナリジンジャトウキョウベッシャ)(中央区日本橋浜町2-11-6)をご紹介します。

同社は、紋三郎稲荷とも称せられ、延宝9年に、笠間藩主牧野成貞が第五代将軍綱吉から、下屋敷として拝領した邸内に祀られたことが始まりであり、その後、明治21年には牧野家の願いにより、茨城県笠間市にある笠間稲荷神社本社が奉祀する所となりましたとのこと。

(出所:笠間稲荷神社東京別社Webサイト)

(筆者撮影)

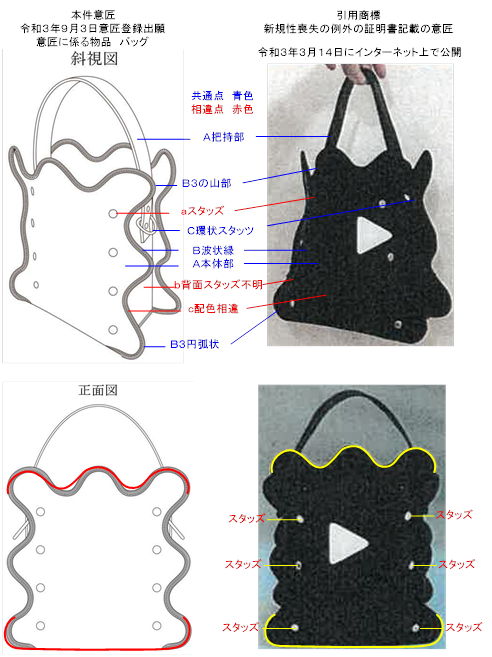

今回は、令和5年(行ケ)第10071号審決取消請求事件をご紹介します。なお、本事件は、令和5年意匠法改正による、類似意匠であっても新規性喪失の対象になる以前の事件ですのでご注意下さい。

本事件は、下図に示すように、意匠出願時、新規性喪失の例外の申請をして出願したところ、新規性喪失の例外の証明書に表された意匠(以下「新規性喪失例外証明書意匠」という。)と出願意匠の同一性が認められないため、新規性喪失の例外が適用されず、公知の新規性喪失例外証明書意匠と類似するとして、意匠法第3条第1項第3号によって拒絶された事件です。

本事件を客観視した場合、本件意匠と新規性喪失例外証明書意匠は、上図より明らかなように、左縁及び右縁の形状が異なるため、同一の意匠ではないと思われます。

本件意匠の出願時において、新規性喪失の例外の適用は、下記の通り同一の意匠であることが要件となっていました。

(旧意匠法第4条)

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠に関し、新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、当該新規性を失った日から1年以内に出願し、当該出願と同時に例外の適用を受けたい旨を記載する(同条第2項)と共に、出願から30日以内に、同例外の適用を受けることができることを証明する証明書を、特許庁長官に提出しなければならない(同条第3項)とされ、出願意匠と証明書記載の意匠は同一でなければなりません。

この条件を考慮した場合、本件意匠の出願は以下の方策が適切であったと思われます。

(1)部分意匠出願

新規性喪失証明書意匠と本件意匠を対比すると、三つの山と二つの谷からなる上縁、又は下部の角部が半円形であり、両角部を結んだ下縁が直線からなる下部縁の部分意匠出願(上図の黄色線部分)。

これらの部分意匠は、新規性喪失証明書意匠と同一意匠であるため、新規性喪失の例外の適用を確実に受けられると考えます。そして、新規性及び創作非容易性を満たす場合には、意匠登録を受けることができると思われます。

(2)類似意匠出願

まず、新規性喪失証明書意匠を出願し、本件意匠に係る意匠をその関連意匠として出願する。

出願意匠と新規性喪失証明書意匠は同一ですので、確実に新規性喪失の例外の適用を受けることができます。さらに、本件意匠と新規性喪失証明書意匠は類似であると認定されていますので、これらの意匠が新規性及び創作非容易性を満たす場合には、意匠登録を受けることができると思われます。

なお令和5年の意匠法改正によって、令和6年1月1日以降の出願である場合、出願意匠が新規性喪失証明書意匠と類似する場合であっても、新規性喪失の例外の適用を受けることができます。

以上

<追加情報>

この度、特許庁ホームページにて、「印鑑証明書」等の提出にかかる運用変更が掲載されましたので、要点を下記致します。

「印鑑証明書」等の提出にかかる運用変更について

■運用変更の背景

「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日施行)及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」(令和3年6月12日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」(いわゆる実印)となり、手続書面及び証明書類に押印された印について、これまで原則として「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が必要でした。

しかし、外国人による証明書類への署名について、令和4年1月1日以降、署名証明書等の本人確認ができる措置が求められていましたが、申請書等に譲渡人又は譲受人等の代理人である弁理士又は弁護士による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載があれば、署名証明書等の証明書の提出を不要とする運用が行われており、国内居住者が在外者に比べて証明書の要件が厳しい状況となっていました。

そこで、今般、「実印である旨」の宣誓を行うことにより、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則不要となる運用変更が行われることになりました。

なお、譲渡人又は譲受人等の本人が手続する場合についても、申請人が「実印である旨」の宣誓を行うことにより、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則不要となります。また、外国人による証明書類への署名についても、同様に、申請人が「譲渡人等の意思確認をした旨」を記載することで、署名証明書等の証明書の提出が不要となります。

■運用変更の対象

令和7年4月1日以降に特許庁に提出する証明書類から当該運用変更の対象となります。

なお、宣誓や使用された印が実印であるか否かに疑義がある場合は、印鑑証明書を求められる場合がありますので、ご留意ください。

■具体的な宣誓方法

申請書類の【その他】欄に、以下の記載例の文言を記載することにより「実印である旨」の宣誓を行います。

(1)代理人である弁理士又は弁護士による手続の場合

<例>

申請人代理人(弁理士)○○が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることを確認しました。

(2)本人による手続の場合(「譲渡人等の実印である旨」の宣誓)

<例>

申請人○○(○○株式会社代表者○○)が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることを確認しました。

(3)本人による手続の場合(本人による実印である旨の宣誓)

<例>

申請人○○(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることに相違ありません。

詳細は、以下の特許庁サイトをご確認下さい。

【特許庁関係手続における押印の見直しについて】

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html

【証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」について】

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/megihenko/jitsuin.html

【署名の本人確認措置について】 ※4月1日更新予定

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/shomei_kakunin.html

※本件についてのお問い合わせは、3月31日までは、審査業務課企画班(連絡先下記)までお願いいたします。

電話:03-3581-1101 内線2612

特許庁審査業務課企画班

※4月1日以降(運用変更後)のお問い合わせについては、上記サイト記載の各部署までお願いいたします。